02.数学7下-PPT课件+核心素养教案 文本式 第2套

5.1.1相交线

一、核心素养目标

【数学思维】

1.借助两直线相交所形成的角初步理解邻补角、对顶角的概念.

2.会根据邻补角、对顶角的性质去求一个角的度数.

3.掌握邻补角与对顶角的性质,并能运用它们解决简单实际问题.

【数学眼光】

1.通过动手操作、推断、交流等活动,进一步发展空间观念,培养识图能力、推理能力和表达能力.

2.在具体情境中了解邻补角、对顶角,能找出图形中的一个角的邻补角和对顶角,理解对顶角相等,并能运用它解决一些简单问题.

【数学语言】

引导学生对图形进行观察、发现,激发学生的好奇心和求知欲,并在运用数学知识解答问题的活动中获取成功的体验,树立学习的信心.

二、课型

新授课

三、课时

1课时

四、教学重难点

【教学重点】

对顶角的性质

【教学难点】

理解对顶角相等的性质的探索.

五、课前准备

教师:课件、三角尺、直尺等.

学生:三角尺、铅笔.

六、教学过程

(一)导入新课(出示课件2-5)

同学们,你们看这座宏伟的大桥,它的两端有很多斜拉的平行钢索,桥的侧面有许多相交钢索组成的图案;围棋棋盘的纵线相互平行,横线相互平行,纵线和横线相交.这些都给我们以相交线、平行线的形象.在我们生活中,蕴涵着大量的相交线和平行线.那么两条直线相交形成哪些角?这些角又有什么特征?

(二)探索新知

1.出示课件7-12,探究邻补角与对顶角的定义

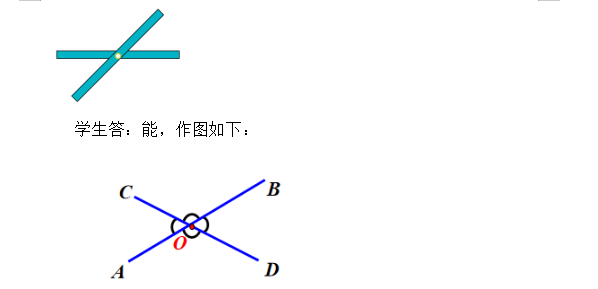

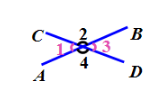

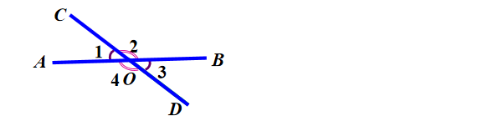

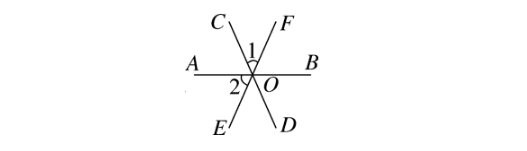

教师问:如图,把两根木条用钉子钉在一起,转动其中一根木条,观察两根木条所形成的角的位置及大小关系. 你能动手画出两条相交直线吗?

学生答:能,作图如下:

学生答:两条直线相交,形成的小于平角的角有四个 .

分别是∠1,∠2,∠3,∠4.

教师问:将这些角两两相配能得到几对角?

教师依次展示学生答案:

学生1答:∠1 和∠2.

学生2答:∠2 和∠3.

学生3答:∠3 和∠4.

学生4答:∠4 和∠1.

教师问:为何如此分类呢?

学生答:有一条边在一条直线上,角的顶点相同.

教师问:还有其他分类吗?

学生答:

分类如下:∠1 和∠3,∠2 和∠4.

教师问:这样分的标准是什么?

学生答:两边分别在一条直线上,有共同的顶点.

总结点拨:(出示课件9)

两直线相交 | 分类 | 位置关系 |

| ∠1 和∠2, ∠2 和∠3, ∠3 和∠4, ∠4 和∠1 | 1.有公共顶点 2.有一条公共边 3.另一边互为反向延长线 |

∠1 和∠3, ∠2 和∠4. | 1.有公共顶点 2.没有公共边 3.两边互为反向延长线 |

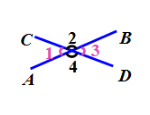

教师问:观察∠1和∠2的顶点和两边,有怎样的位置关系?

师生一起解答:

如图,∠1与∠2有一条公共边OC,它们的另一边互为反向延长线(∠1与∠2 互补),具有这种位置关系的两个角,互为邻补角.

教师问:类比∠1和∠2,看∠1和∠3有怎样的位置关系?

学生答:这两个角的两边都在同一条直线上,有相同的顶点.

教师总结:如图,∠1与∠3有一个公共顶点O,并且∠1的两边分别是∠3的两边的反向延长线,具有这种位置关系的两个角,互为对顶角.

总结点拨:(出示课件12)

两直线相交 | 分类 | 位置关系 | 定义 |

| ∠1 和∠2, ∠2 和∠3, ∠3 和∠4, ∠4 和∠1 | 1.有公共顶点 2.有一条公共边 3.另一边互为反向延长线 | 邻补角 |

∠1 和∠3, ∠2 和∠4. | 1.有公共顶点 2.没有公共边 3.两边互为反向延长线 | 对顶角 |

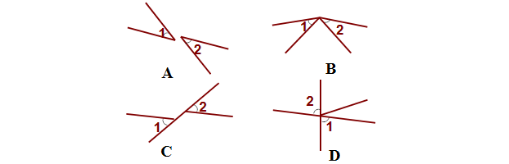

考点1:对顶角的判断

师生共同讨论解答如下:

解析:对顶角是由两条相交直线构成的,只有两条直线相交时,才能构成对顶角.

答案:D.

出示课件14,学生自主练习后口答,教师订正.

答案:D.

2.出示课件15-17,探究对顶角、邻补角的性质

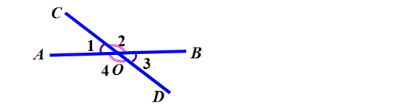

教师问:在上学期我们已经知道互为补角的两个角的和为180°,因而互为邻补角的两个角的和为180°.如图所示,∠1 与∠3在数量上又有什么关系呢?

学生答:猜想:∠1 =∠3.

教师问:你能利用学过的有关知识来验证∠1与∠3的数量关系吗?

∴∠1=∠3.

学生答:互为对顶角.

教师问:由此你能猜想对顶角有什么性质?

学生答:猜想:对顶角相等.

教师问:你能证明你的猜想吗?

学生先独立思考,师生共同讨论后解答如下:

师生一起解答:

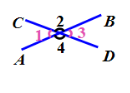

已知:直线AB与CD相交于O点(如图),

求证:∠1=∠3, ∠2=∠4.

证明:∵直线AB与CD相交于O点,

∴∠1+∠2=180° ∠2+∠3=180°,

∴∠1=∠3.

同理可得∠2=∠4.

教师问:您能利用几何语言描述一下对顶角的性质吗?

学生答:

符号语言:

∵直线AB与CD相交于O点,

∴∠1=∠3,∠2=∠4.

教师总结点拨:(出示课件18)

两直线相交 | 分类 | 位置关系 | 名称 | 数量关系 |

| ∠1 和∠2, ∠2 和∠3, ∠3 和∠4, ∠4 和∠1 | 1.有公共顶点 2.有一条公共边 3.另一边互为反向延长线 | 邻补角 | 邻补角互补 |

∠1 和∠3, ∠2 和∠4. | 1.有公共顶点 2.没有公共边 3.两边互为反向延长线 | 对顶角 | 对顶角相等 |

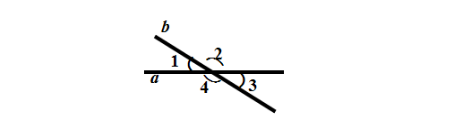

考点1:利用对顶角、邻补角的性质求角的度数

如图,直线a、b相交,∠1=40°,求 ∠2、∠3、∠4的度数.(出示课件19)

学生1解:由邻补角的定义可知

∠2=180°-∠1 =180°-40°=140°;

学生2解:由对顶角相等可得

∠3=∠1=40°,∠4=∠2=140°.

教师总结。

教师问:若∠1= 32°20′,那么∠2、∠3、∠4的度数是多少?

学生独立思考后,师生共同解答.

教师出示课件20并问:如图,若∠1+∠3 = 50°,则∠3、∠2的度数是多少?

学生独立思考后,师生共同解答。

答案:∠3=25°,∠2=155°

教师问:若∠2是∠1的3倍,求∠3的度数?

学生独立思考后,师生共同解答。

答案:

解:设∠1=x°,则∠2=3x°,

根据邻补角的定义,得 x+3x=180,

所以 x=45,则∠1=45°,

根据对顶角相等,可得∠3=∠1=45°.

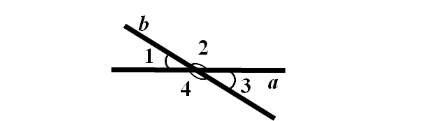

考点2:利用隐含条件求角的度数

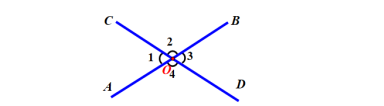

如图,直线AB、CD,EF相交于点O,∠1=40°,∠BOC=110°,求∠2的度数.(出示课件22)

学生独立思考后,师生共同解答.

解:∵∠1=40°,∠BOC=110°(已知),

∴∠BOF=∠BOC-∠1 =110°-40°=70°.

∵∠BOF=∠2(对顶角相等),

∴∠2=70°(等量代换).

总结点拨:隐含条件“对顶角相等”.

出示课件23,学生自主练习,教师给出答案.

教师:学了前面的知识,接下来做几道练习题看看你掌握的怎么样吧.

(三)课堂练习(出示课件24-32)

(四)课堂小结(出示课件33)

1.邻补角、对顶角的概念:

(1)有一条公共边,它们的另一边互为反向延长线,具有这种关系的两个角,互为邻补角.

(2)有一个公共顶点,并且一个角的两边分别是另一个角的两边的反向延长线,具有这种位置关系的两个角,互为对顶角.

(3)邻补角、对顶角是成对出现的,在相交直线中,一个角的邻补角有两个.

2.邻补角、对顶角的性质:

(1)邻补角互补.但两个和等于180°的角不一定是邻补角.

(2)对顶角相等.但反过来,相等的两个角不一定是对顶角.

3.邻补角、对顶角的相同点和不同点:

相同点:

(1)都是两条直线相交而成的角;

(2)都有一个公共顶点;

(3)都是成对出现的.

不同点:

(1)有无公共边;

(2)两直线相交时,对顶角只有两对,邻补角有四对.

(五)课前预习

预习下节课(5.1.2第1课时)的相关内容.

知道垂直、垂足、垂线的定义及其垂线的性质.

七、 课后作业

1、教材第3页练习.

2、 练习试卷册第10-11页第1、7题.

八、板书设计:

1.邻补角与对顶角的概念

2.对顶角的性质

3.考点讲解

考点1 考点2 考点3

九、教学反思:

成功之处:相交线是第五章第一小节的内容,在第一学期学生已经学习并掌握了直线、角等概念,在此基础上继续学习两条直线相交的情况以及在这种情况下所形成的角的关系——邻补角、对顶角.平面内两条直线的位置关系是“图形与几何”所要研究的基本问题,是初中阶段学习的重点内容之一,同时也是平面几何图形由简单到复杂的最基本图形之一——由两条直线相交构成的角.因此本课时的教学重点是对顶角的性质与应用,教学难点是对顶角性质的几何语言的表达.在教学中教师能够结合图形让学生通过观察、猜测、分类等方法找到两条直线相交所形成的角的位置关系和数量关系,很好地掌握了邻补角和对顶角的特征,另外加强对比和反例的说明,对于学生对知识的理解和掌握起到了强化、深入的作用.

不足之处:从教学的过程看,学生掌握知识的难度要小于对顶角性质推理的难度.在本课时的教学过程中,虽然注重强化了学生对对顶角性质推理的认识,但对个别学生的指导和关注不够,导致部分学习有困难的学生对推理说明的题目掌握不好.在解题过程中出现乱、繁等现象(个别学生甚至无法下手),课后要根据实际情况及时进行补差补缺,争取不让一个学生掉队.